「魔法のような記録システム」を導入して業務効率化ができ、新しいことに挑戦する時間が生まれた

ケアコラボはすべての事業所で利用中。職員は全体で約60名。

- 記録システムが使いにくく紙と併用しており、手間がかかっていた

- 記録を見返せないので、支援の評価や改善につなげられていなかった

- 新卒採用に苦戦していた

- 記録に手間がかからなくなり、事業所間での情報共有もスムーズになった

- 記録を見返せるようになり、よりよい支援とご家族の安心につながった

- スマホでの記録を職場の魅力として打ち出せ、6年連続で新卒採用ができた

記録システムを導入したものの、使い勝手に不満

― まずはチハヤ会様について教えてください。

私ども社会福祉法人チハヤ会は、群馬県みどり市にて主に知的障がいをお持ちの方々の入所・通所・グループホーム・相談支援を行っています。

前身は、昭和26年に曹洞宗長円寺の住職・石戸千隼(いしど・ちはや)が戦争孤児を養育したことが始まりで、昭和41年に社会福祉法人チハヤ養護園となり、法人としては来年60周年を迎えます。

事業所は、生活介護・施設入所支援「はーとふるチハヤ」、グループホーム「わたぼうしホーム」、相談支援事業所「はーと」、生活介護事業所「チアフル」、放課後デイサービス「パステル」、「子ども第三の居場所おむすび堂」、就労継続支援B型事業所「MAKIT(マキット)」の7つで、総職員数はパートさんを含めて約60名です。ケアコラボはすべての事業所に導入しており、職員全員で使っています。

チハヤ会が大事にしているのは、障がいをお持ちの方が活躍できる場を作ることと、その方の人生が豊かになることです。障がい者アートに注力しており、アートというコンテンツを通して、彼らのできることや独特の表現を多くの方に知っていただこうと考えています。

また、社会貢献の一環として、障がいの有無にかかわらず、さまざまな背景を抱えた地域の子どもたちの第三の居場所として、おむすび堂を運営しています。

― チハヤ会様では、以前は記録方法を採用していたのでしょうか?

もともとすべて紙に手書きで記録していたのですが、2014年から他社の記録システムを導入しました。

多くの機能が付いたシステムではあったものの、実際に使うのは個人の記録だけで、それ以外の日報などは結局紙に書いていたんです。

情報共有するときには、記録を見ながらホワイトボードに書いたり、Wordで打ったものを印刷してみんなが見る場所に貼って置いたり……。高いお金を払って導入したのに記録しかできなくて、結局紙と併用せざるを得ず、もったいなさを感じていました。

その記録も、ご利用者の状態や場面が伝わらない簡素な記録で、振り返って見られるようなものではなかったため、個別支援計画を立ててPDCAサイクルをまわしていくことにあまり活かせてはいませんでした。

記録することの意味と、ケアコラボへの期待感

― ケアコラボの導入を検討したきっかけを教えてください。

「振り返らない記録に意味があるのか」とモヤモヤを感じていた2018年に、社会福祉法人福祉楽団の理事長である飯田大輔さんの講演に行き、ケアコラボの話を聞きました。

福祉業界にシステムの開発から携わっている方がいることに、正直、焦りを感じましたね。よりよいケアのためには記録の振り返りが重要だという話を聞いて、「こんなにも先を行っている方がいるのに、自分たちはこのままでいいのだろうか」と考えてしまって。

それと同時に「ケアコラボなら我々の課題を解決してくれるのではないか」と希望を感じ、後日、飯田さんのところに見学に行かせてもらいました。

― その課題とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか?

当時使用していた記録システムはユーザーインターフェースがいまいちでした。機能がありすぎてごちゃごちゃしているから、わかりにくかったんです。

また、パソコンやタブレットで使うシステムだったのですが、端末ごとに高額なライセンスの購入が必要で、一人一台所有するのはコスト的に難しく、少ない数の端末を職員全員で使いまわしていました。

記録は付けるだけでは意味がなく、適切なタイミングで見返して、いまの支援やケアの仕方が正しいかどうかを評価し、今後に活かしていくためにあると思っています。

しかし、そのシステムは記録を見返しづらかったので、自分で振り返る用の記録をわざわざ別にまとめていました。余計な手間と時間をかけている自覚はありましたが、そうしないと情報の整理ができなかったのです。

つまり、記録を見返せないこと、記録を有効活用できていないことが大きな課題でした。

この先人口が減少し働き手が足りなくなっていくことは明らかなのに、職員の働きやすさに逆行するようなやり方をしているようでは人材獲得にも不利だろうと感じていました。

― 最終的にケアコラボを選ばれた決め手は何でしたか?

飯田さんからケアコラボの話を聞き、実際の操作画面も見せてもらって、「シンプルでわかりやすいユーザーインターフェースだし、振り返りも、申し送りなど情報共有もしやすい」と感じました。記録をご家族に見てもらうことで、安心感してもらえるのもよいなと思いました。

ただ、実際にケアコラボの使い勝手を見てきた私たちとそうではない職員との間には温度差があり、システム変更の手間や発生するコストに対して消極的な意見もありました。

そこで、内部説明会を開いて、ケアコラボの特長や、導入することで業務の効率化ができること、よりよいケアにつなげていけることなどを説明しました。

内部の理解を得るのに少し時間がかかってしまいましたが、最終的に「課題を丸ごと解決できるのであれば、費用対効果が高く、ご利用者とご家族、職員にとってメリットが大きい」と判断し、組織として導入に踏み切りました。

ケアコラボを導入してよかったこと

― ケアコラボを導入し、実際に事業所で使ってみていかがでしたか?

使い勝手の良さ、記録のしやすさと振り返りやすさは、期待通りでした。全事業所に一斉導入したわけではなく、一部の事業所から始めて、段階的に増やしていったのですが、それにより、事業所間でスムーズに情報共有できることの利点を感じるようになりました。

一人のご利用者がいくつかの事業所を利用しているケースも多いです。グループホームに入っている方が昼間にほかの事業所を利用したり、通所のご利用者が短期入所サービスを利用したりするときに、ケアコラボで情報共有や日程確認ができるので助かります。

以前のシステムはご利用者の記録がサービスごとに分かれており、一つにまとまっていなかったため、こうした情報共有が難しく、事業所間での連携もできていませんでした。そのため、通所の事業所のご利用者に対して、短期入所サービスが利用できることの周知を徹底できていなかったような気がします。

些細なことに思えるかもしれませんが、これは意外と大きなことにつながっているんです。生活介護を使う方は、この先の人生を考えると、練習でも短期入所サービスを使っておいたほうがいいと思います。

たとえば、親御さんが急病やケガをされたときに、通所しか利用していないと、その前後の時間にお子さんを見る人がいない事態が起こりえます。重度知的障がいのお子さんは環境に適応するのに時間がかかるので、短期入所サービスを利用して環境にある程度慣れておくと、不測の事態があっても心強いですから。

― 写真での記録に関してはいかがでしたか?

ケアコラボを導入する前は、デジカメで撮って、パソコンに写真データを移して管理していました。でも、それを記録に添付するのが面倒で、結局使わないことが多かったんです。

ケアコラボはスマホで撮った写真や動画を、そのままスマホから記録を入力するときに添付できるので、すごく便利ですね。職員も早々に使い方を覚えてくれて、今は写真を撮ったらすぐにアップするようになっています。

入所施設のご利用者は、重度知的障がいをお持ちの方が多く、言葉によるコミュニケーションが難しい場合もあります。そんな中、表情はご本人の状態を判断する材料になりますから、写真があると伝わりやすいです。ご家族に安心してもらうためにも、共有する記録にはできるだけ写真をつけています。

― 以前の記録システムと比較したときのコスト感はどうでしょうか?

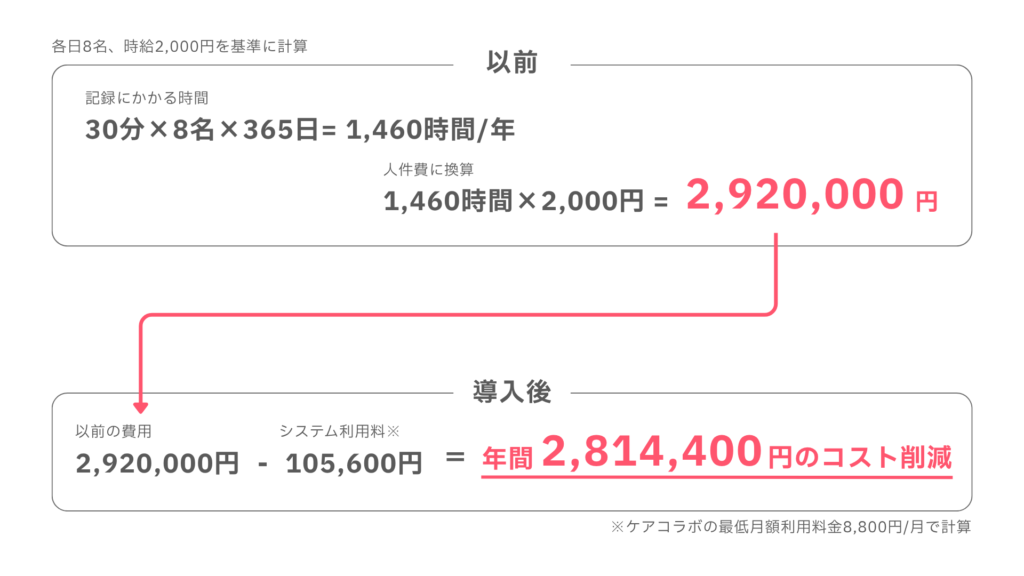

以前は職員が記録のために事務室に行ってパソコン入力をしており、そのための時間が1人あたり1日30分ほどかかっていました。ケアコラボにしてからはご利用者から離れることなく手元のスマホで記録ができるので、30分の時給×職員人数の人件費が削減できました。

まずは入所の事業所から先行して導入したのですが、実際にはケアコラボを導入したことによる勤務時間の短縮は、もっとインパクトがあったと感じています。というのも、日々の記録だけでなく、事業所内や事業所間での情報共有や確認作業に時間を割く必要がなくなり、朝礼や夕礼もなくすことができたんです。

それらに割いていた1日15~20分の時間を現場に回せるようになったので、よりよい支援につながったと感じています。

一つの事業所でこれだけの導入効果が感じられたので、その後他の事業所でもスムーズに導入を進めることができました。

― それ以外にも導入してみてよかった効果はありますか?

周りの法人から憧れの目で見られるようになったことです。この地域ではかなり革新的なので、研修などでケアコラボのことを軽く話すと、「そんな魔法のような記録システムを導入しているんですか!」と驚かれたり、賞賛されたりします。興味を持った方が実際に見学に来てくれたこともありました。

また、予想はしていたのですが、新卒者の採用にもかなり貢献してくれたと感じています。ケアコラボを導入してから6年連続で新卒の職員が入ってくれているんです。これは今までにはなかったことですね。

群馬県内の障がい福祉施設における新卒採用はかなり難しいのに、この規模の法人でも毎年新卒入社があるので、周囲からは羨ましがられています。

就職活動中の学生さんは、いろいろな事業所で話を聞いたり、実習に参加したりすることが多いです。手間のかかる手書き記録ではなく、スマホから簡単に記録・共有できるシステムを導入していることに、カルチャーの違いを感じてくれるのかもしれません。

また、昨今は「子どもの居場所」が社会的にも注目されているので、第三の居場所としてのおむすび堂が福祉の仕事に興味のある学生さんの入り口になってくれているとも感じています。

変化の先にある、よりよい支援と働きやすい環境

― これから導入を検討している方にメッセージをお願いします。

いま導入を検討されている段階であれば、とにかく導入したほうがいいと伝えたいですね。スマホで使えるから若い人もすぐなじめるし、費用対効果が優れていると思います。

変わろうとするのには不安がつきものだし、面倒に感じるかもしれません。しかし、チハヤ会はケアコラボを入れたことでよい方向へ変化できたと思っています。導入して6年が経ちますが、もしケアコラボを入れていなかったらと考えると、ちょっと恐ろしいです。

業務効率化をしたことによって浮いた時間で、ご利用者に対するより良い支援や職員同士のコミュニケーション促進ができ、新しいアイディアを考える余裕も生まれました。時間こそが最も価値あるものなので、その時間を生み出してくれるシステムは導入して損なしです。

― 今後の展望やケアコラボ社への期待を教えてください。

ケアコラボを導入して、写真の記録も増え、ご家族とのコミュニケーションも増えて、変化することに対する自信がつきました。

令和4年に開設したおむすび堂はそれまでの事業とはまったく別の分野(子どもの居場所)ですが、意義のある社会貢献に踏み出せたのも、この流れがあったからだと思っています。

「今がよければそれでいい」ではなく、先を見据えて、就業規則や労働環境も変えていっています。未来への投資はとても大事ですから。

ケアコラボ社は何か質問をしたときも回答が早いですし、不満はまったくありません。導入後に開発された1dayシートなど新しい機能が増えて十分助かっています。今後もユーザーの声を元に機能開発を進めていただけることを期待しています。