より正確な情報を早く伝えられるようになり、申し送りの時間が圧倒的に短縮された

2017年5月よりケアコラボを導入し、施設内のパソコンと、各ユニットに設置したiPadから利用。私物のスマホからのアクセスも自由としている。

基本理念は四葉のクローバーの花言葉である「幸運、希望、愛情、誠実」

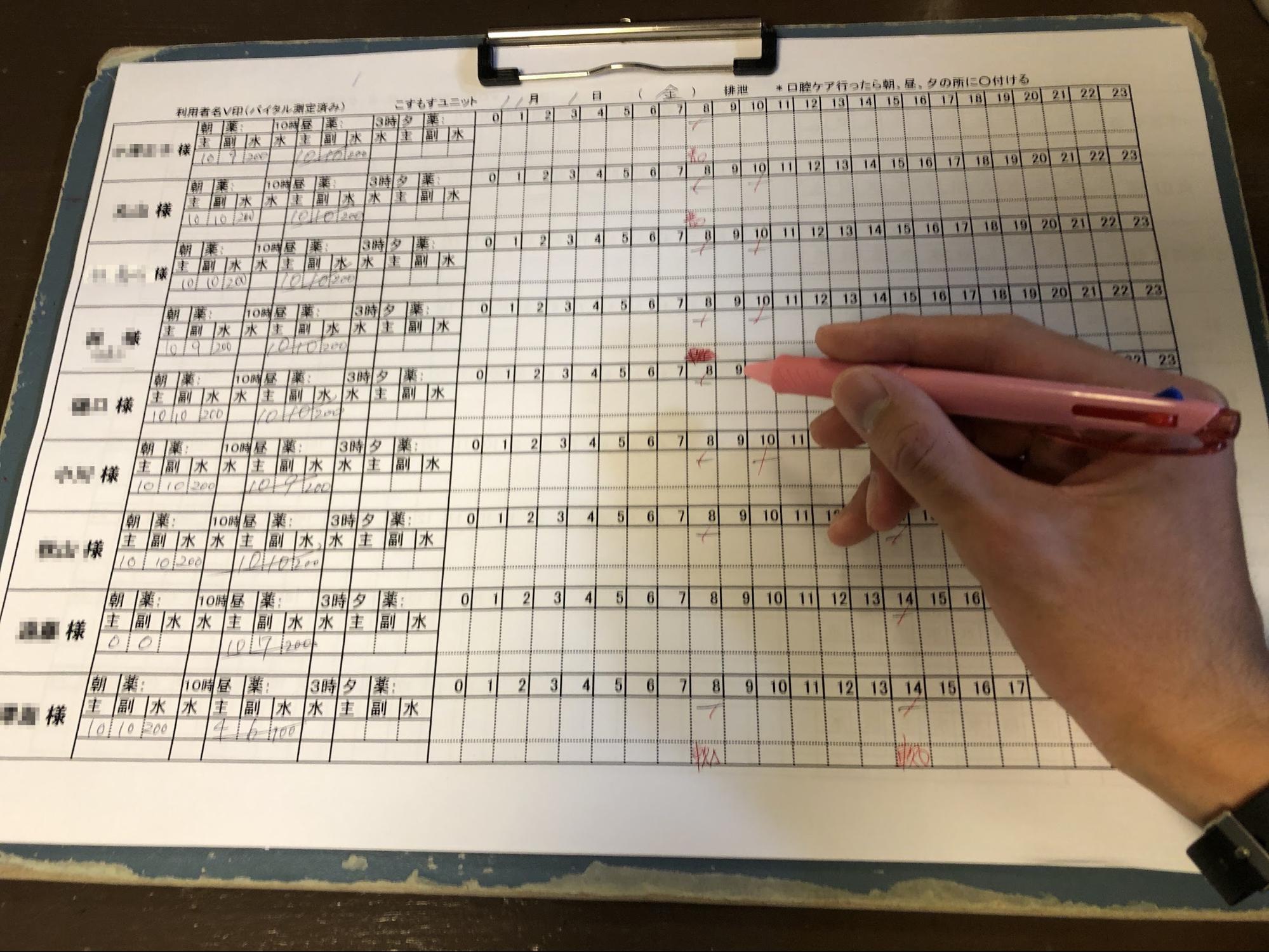

- 棚にしまわれた記録は見返されず、保管場所も課題に

- 紙の記録は確認するまでに時間がかかっていた

- 文字だけの記録で正確性が欠けることがあった

- 書いた記録を見返す意識が芽生え、クラウド上の保存で場所の制約もなくなった

- スマホで記録した内容をすぐに全員で確認

- 写真や動画を活用した記録でご家族や多職種へ正確な情報共有

膨大な量の書類をただ記録し続けることへの懐疑

― 導入前の課題を教えてください。

導入前はすべての記録を紙に残していました。相当な量になるので、これではただ綴っているだけで、自分たちが欲しい情報を探し出すのも難しく、記録し続ける意味があるのだろうかと考えていました。また同時に、記録にかける時間を短くしたいという声が現場からも上がっていました。

― 職員の皆さんも、記録することに価値を感じられなかったのですね。

そうですね。その頃職員がユニットケアリーダーの研修会で記録について学んできたのですが、私たちがそれまで行っていた記録とはまったく考え方が異なりました。

「ケアの見積もり」と呼んだりもしますが、まず次の24時間でこういうことをやろうという見積もり=計画を立て、計画とずれた部分だけ記録を残せばいいというのが、新しい考え方だったのです。

― なるほど。その日にあったことを都度すべて記録する必要はないということですね。

私たちはまだそういった24Hシートへのチャレンジはできていないのですが、試行錯誤することで、記録の量は減らせることが分かってきました。

― 記録の時間、さらに紙の量を減らしたいという課題があり、ケアコラボを検討してくださったのですね。

そうですね。そういった課題を持つ中で、毎年年度が明けたあとに一年分の記録用紙を書庫に仕舞うのですが、その量を見たときに改めて唖然としたんです。

やはりこれはどうにかしなければいけないし、そのタイミングで上層部からもそういった声が上がったので、ケアコラボさんにご連絡をしました。

スマホやタブレットから入力でき、直感的に使える画面設計だったのが決め手

― 当時、ケアコラボ以外のサービスとも比較検討されましたか?

当施設では、他社の介護報酬請求システムを入れていました。

コスト的な面でも導入の簡単さでも、既存システムの記録オプションを使うのが良いと考え、まずは利用してみたのですが、作りが難しく操作も複雑でしっくり来ませんでした。

そこでその他の介護記録サービスをいくつか比較検討したのですが、ケアコラボが一番直感的に使えるシステムでしたね。

コスト面でも、既存システムの介護記録オプションを追加するより、ケアコラボさんの方が優位性がありました。

― ありがとうございます。最初にお話しさせて頂いたとき、ケアコラボのUI(ユーザーインターフェース)を褒めていただいたのを覚えています。

介護記録のサービスを選ぶにあたって、スマホで操作できるかどうかというのがひとつの評価軸でした。

さらにケアコラボは説明を受けなくても使い方が想像できるような画面設計で、それが決め手になりましたね。

「メールができるならケアコラボは簡単!」と職員を説得した

― ケアコラボの導入が決まったとき、職員の方からはどのような声がありましたか?

抵抗に近い声もありましたね。新しいことをやるのが嫌い、変わりたくない、という人も少なくありませんでした。

紙に記録することに不便を感じていない人たちもいました。

― そんな現場の声にどう対応されたんですか?

そこはもう、「頼むからやってみてくれ」と(笑)少し強引なところはあったかもしれないですね。

あとは職員の携帯電話がガラケーなのかスマートフォンなのか事前に調べたら、95%がスマホ利用者でした。

その情報があったので、「新しいシステムなんて分からない」という意見に対して、「みんなメールやってるよね?LINEもやってるよね?ケアコラボの入力はLINEと同じ。時間入力さえ気を付ければ、あとは勝手にタイムラインに沿って入れ替えてくれるから簡単だよ」と説明できました。

― 今はガラケーの方は少ないんですね。

うちの職員は今では100%がスマホです。

各ユニットにiPadを購入しましたが、基本的に職員たちは個人所有のスマホからケアコラボにアクセスしていますね。

自分でタブレットを新たに購入して持ってきているという話も聞きます。

― 持ち込みに関しては寛容なんですね。職員から、私物であるスマホやタブレットを入力に使うことに関して不満や意見はありましたか?

少なくとも私は聞いていないですね。iPadは用意しているので、自分の携帯の方が使いやすいなら、そちらを使ってもいいよ、という形なので。

でもみんな使い慣れた自分の携帯の方が使いやすいようですし、Wi-Fiが完備されて通信料が無料になったことの方が嬉しいようです。

「伝えているつもりでも伝わっていなかった」という事態がなくなった

― ではケアコラボを入れて変化した点を教えてください。

一番の変化は「情報の共有が早い」ことですね。特にご家族からのオーダーを素早く共有できるようになったことが印象的です。

例えばご家族が相談員に「今週末、家族と出かけたいので9時に迎えにきます」と伝えた場合、相談員は即座にケアコラボにその情報を入力します。

その情報を現場の職員がスムーズに共有できるので、「週末の外出に向けて前日にお風呂に入れてあげよう」とか、当日の朝であれば「9時のお迎え前には着替えとトイレを済ませておこう」と臨機応変なケアができます。

― ケアコラボ導入前はそういった情報の共有も紙でされていたのですか?

そうですね。紙に書いてパソコンやテーブルの上に貼っておく感じだったので、見逃してしまう時もありました。

そうなると、ご家族が9時に到着されてから慌ててトイレに行くので、出発したのが15分後になってしまい、ご家族としては「9時と事前に伝えておいたのにな」というモヤモヤした気持ちになってしまいます。

そういう「伝えているつもりでも伝わっていなかった」ということが、ケアコラボを導入してからはなくなりましたね。

写真で記録を残せるようになり、遥かに情報が正確になった

― 情報の共有といった面で、他にも変化はありましたか?

情報を写真で共有できるようになり、正確さの面でも効率化の面でも大変よくなりましたね。

例えば利用者様が転倒してしまった場合、以前であれば「転倒しました。病院に行きました。レントゲンを撮ったところ骨折でした」という言葉での記録でしたが、ケアコラボでは腫れの様子などを撮影して共有することができます。

下血や血尿の際にも写真を撮りますが、文字での記録より遥かに正確です。

病院で診察を受けるときも、「下血がありました」と言葉だけで表現するよりも、写真をお見せした方が大げさに言っているわけではないのだと理解してもらえます。

― 病状などをご家族にご説明する場合にも、写真があると正確に伝わりますよね。

そうですね。その意味では、看護師の残す記録がより詳細になり、多職種連携が進みましたね。

「ケアコラボに書いてあるので参照してください」で済むので、申し送りが短縮された

― 紙の量が膨大になり、記録を見返すことができなかったという課題がおありでしたが、その辺りはどうですか?

体温、血圧などのバイタルは簡単にグラフ化できるので、そこの共有は推移も含めてスムーズになりました。けれど情報を検索する際のルール作りがまだできていないので、すべてを見返すという意味では、今後の課題ですね。

― 記録にかける時間を短縮したいという課題についてはいかがですか?

正確に計ってはいないですが、短くなっていると感じています。

確実に数値として分かるのは、申し送りをする時間の短縮ですね。

「ケアコラボに書いてあるので参照してください」で済むので、申し送りの時間が職員一人につき、2,3分は減りました。毎日続けることなので、この差は大きいですね。

― ケアコラボを導入して困ったことはありますか?

スマホからの入力はとても便利ですが、それを知らないご家族から「職員が携帯をいじっていて利用者をみていない」という不満が出たりすることですかね。

― そういったご不満に対しては、張り紙で周知している事業者様が多いですね。「ICT化の一環でスマホを入れています」というような。

確かにケアコラボがきっかけになり、法人のICT化が一気に進みました。

何かを始めようとするときの、電子化するハードルが低くなったんです。

研修であればオンライン動画という研修の形を導入できたり、タイムカードや時間外申請なども電子化しました。

ケアコラボを始めたことでみんながスマホ=小さなパソコンを持つようになったので、ICTの土壌ができました。

ケアコラボの3つの導入メリット

― では最後に、ケアコラボの良い点を3つ挙げていただけますか?

ひとつはタイムライン機能ですね。職員の投稿を時系列に整理してくれるので、書くのも楽だし、読み手も楽です。

紙だと時系列には並ばないですよね。どうしても書いた順になってしまいます。

実は導入にあたり、「電子化すると、すぐその場で書かなければいけないですよね?お昼の時間帯にケアをしながら食事量なんて記入できませんよ」という意見も多かったです。

でもそうではなくて、手が空いた時に入力すればいいんですよね。

うちではフォーマット用紙を準備しておいて、そこにメモをまず手書きで残します。

お昼が終わり利用者様が寝ている時間などに、手分けしてメモの内容を転記しています。

― フォーマットに書くことで効率化になっているんですね。

あとはプロフィール機能が良いですね。病院などの外出先で情報が必要になったとき、ケアコラボを開けば載っています。

ご自宅にお迎えに伺った際、お留守だった場合は、ケアコラボから調べてご家族の携帯電話にご連絡を差し上げられます。

スマホひとつを持っていれば外からでも情報にアクセスできるのは便利ですね。

最後のひとつはチームタイムライン機能です。

紙での記録のときは全然目を通せていませんでしたが、今は「重要のみ」で検索して、利用者様全員の重要事項を把握することができます。

以前であれば、申し送りで報告があったような内容を、自ら簡単に探せるのはいいですね。

― 記録の時間が短くなり、記録そのものがより詳細にスムーズに共有できるようになったということですね。今日はお忙しいところお時間をいただきありがとうございました!