シリーズケアコラボの視点

ケア記録ソフト選びは「一気通貫」が正解とは限らない?請求の部分最適化が招く現場の全体損失とは

ICT導入で業務を効率化したはずなのに

現場の負担が増えていく理由

こんにちは!ケアコラボの楠本です。

福祉・介護の現場では、すでに多くの法人様がDX化に取り組まれていることと思います。

その中でも「ケア記録ソフト」の選定は、日々の業務効率だけでなく、施設運営全体に影響を与える重要な判断です。

ソフト選びにおいて、多くの管理者様が重視されるポイントの一つが

「請求ソフトとの連携(いわゆる一気通貫)」です。

記録したデータがそのまま請求業務へつながれば、月初に集中しがちな事務作業の負担は大きく軽減される。そう考えるのは、ごく自然なことと言えるでしょう。

しかし、ここで一度立ち止まって考えてみたい点があります。

「請求業務の効率化」を最優先にした結果、現場にとって本来もっとも重要なケアの質やスタッフの働きやすさが、知らず知らずのうちに後回しになってはいないでしょうか。

この記事では、あえて「請求機能と切り離された」ケア記録ソフトを選ぶことで、ICTの本質的な価値である「C(Communication)」を最大限引き出し、施設全体の最適化を実現する方法について解説します。

なぜ多くの施設が「請求一体型」を選ぶのか?

まずは、一般的なケア記録ソフトの選び方を見てみましょう。

「ケア記録 ソフト 選び方」「メリット」などで検索すると、多くの記事で推奨されるのが「請求ソフトとの一体型」あるいは「強力な連携機能」です。

これらが推奨される背景には、介護・福祉業界特有の複雑な事情があります。

1. 3年に一度の「報酬改定」への対応

介護報酬や障害福祉サービス報酬は、3年に一度のペースで改定されます。そのたびに加算の要件が変わり、記録すべき項目や帳票のフォーマットが変更になります。

「請求一体型」の最大の魅力は、この法改正対応をベンダー側が一括で行ってくれる点です。「システムに従って入力を変えれば、自動的に新制度に対応できる」という安心感は、コンプライアンス遵守の責任を負う管理者にとって非常に大きなメリットに映ります。

2. 月初に集中する「請求業務」という重圧

毎月1日から10日頃にかけて行われる請求業務は、多くの施設にとって大きな負担となっています。

事務担当者は、現場から集まってくる記録や日報を確認し、実績と突き合わせながら請求ソフトへ入力していきます。作業量が多いだけでなく、ひとつの入力ミスが「返戻(へんれい)」につながり、入金の遅れを招くリスクも抱えています。

こうした背景から、「現場で入力した記録がそのまま請求データになる」請求一体型のシステムは、非常に魅力的に映ります。

月初業務のプレッシャーを経験してきた施設ほど、この仕組みは「合理的な選択」に見えるのです。

3. 「ワンストップサポート」の利便性

「記録ソフトが動かない」「請求の計算が合わない」。こうしたトラブルの際、問い合わせ先が一つであることは管理者にとって大きな安心材料となります。

複数のベンダーを組み合わせている場合、「それは記録側の仕様です」「請求ソフトの問題ではありません」といった形で、原因の切り分けに時間と労力を取られるケースも少なくありません。

その点、請求一体型であれば責任の所在が明確で、対応もスムーズに進みやすいというメリットがあります。

このように、経営・管理・事務の視点から見れば、請求一体型を選ぶことは合理的な判断だと言えるでしょう。

しかし、そのシステムを日々使い続ける現場スタッフの視点に立ったとき、同じ選択が必ずしも最適とは限りません。

ここから先は、その「見え方の違い」に目を向けていきます。

「一気通貫」の落とし穴

請求機能と一体化したケア記録ソフトが抱える最大の課題は、システムの設計が、「ケア」ではなく「請求(監査)」を起点に組み立てられてしまう点にあります。

本来、ケア記録は「利用者の状態を共有し、次のケアにつなげるための情報」であるはずです。

しかし請求を最優先に設計されたシステムでは、記録そのものが「請求を目的とした証拠を残すための入力作業」へと変わってしまいます。

1. 記録が「証拠作り」になってしまう

請求ソフトのロジックは、「加算を取るための要件を満たしているか」「実地指導で指摘されないか」といった点が最優先されます。

その結果、ケア記録の入力画面は以下のような状態に陥りがちです。

- 無数のチェックボックス

「排泄」「入浴」「食事」など、請求に必要な実施フラグを立てるためのチェック項目が画面を埋め尽くす。 - 定型文の選択が前提になる

自由記述はデータ化・集計が難しいため敬遠され、「特変なし」「良眠」といった定型文が推奨される。 - 必須入力項目の多さ

「この項目を入力しないと保存できません」というエラーが頻発し、記録完了までに何度も画面を行き来することになる。

こうした環境では、スタッフの意識は次第に

「利用者様の今日の様子を、どう共有するか」ではなく、

「エラーを出さず、請求に通る形で入力を終わらせるにはどうすればいいか」

へと向かっていきます。

その結果生まれるのは、ケアのための記録ではありません。

制度や監査に対して「やったこと」を示すための、いわば説明責任を果たすための証跡です。

画面上の数値や実施フラグが整う一方で、本来そこに残るべき利用者様一人ひとりの生活の文脈や感情、変化の兆しが、少しずつ削ぎ落とされていく。

これこそが、「請求」に引きずられた記録が抱える、最も深刻な問題なのです。

2. 「書く意味」が見えなくなり、記録が形骸化する

請求要件を満たすための入力が中心になると、記録は次第に「考えて書くもの」から「作業として埋めるもの」へと変わっていきます。

毎日似たようなチェックを入れ、定型文を選び、エラーが出ないことを確認する。

そこに「なぜこれを書くのか」「誰の役に立つのか」を実感できる場面は、ほとんどありません。

結果として現場では、「どうせ誰も読まない」「請求さえ通ればいい」といった空気が広がり、記録は業務上やらなければならない作業として消化されていきます。

本来、記録とは、

- 気づきを残すためのもの

- 他のスタッフに状況を伝えるためのもの

- 次のケアをより良くするための材料

であるはずです。

しかし請求起点のシステムでは、こうした価値が感じられなくなり、

記録そのものが目的を失った形式的な業務へと形骸化してしまうのです。

3. 記録から「コミュニケーション」が生まれなくなる

記録が請求のための入力作業になると、そこから会話や判断、気づきが生まれる余地はほとんど残りません。

チェックボックスと定型文で構成された記録は、

「何が行われたか」は示せても、

「なぜそう判断したのか」「どんな様子だったのか」までは伝えきれないからです。

その結果、

- 記録を読んでも状況がイメージできない

- 申し送りや口頭説明に頼らざるを得ない

- 記録と現場感覚が乖離していく

といった状態が生まれます。

ICTの本来の役割は、人と人の情報共有を支援し、判断の質を高めることにあります。

しかし「請求」を起点に設計された記録システムでは、記録がコミュニケーションの媒介になることはなく、単なる「履歴」や「証拠」として蓄積されていくだけです。

こうして、ICTが導入されたにもかかわらず、現場の連携や理解は深まらない。

そんな逆説的な状況が生まれてしまうのです。

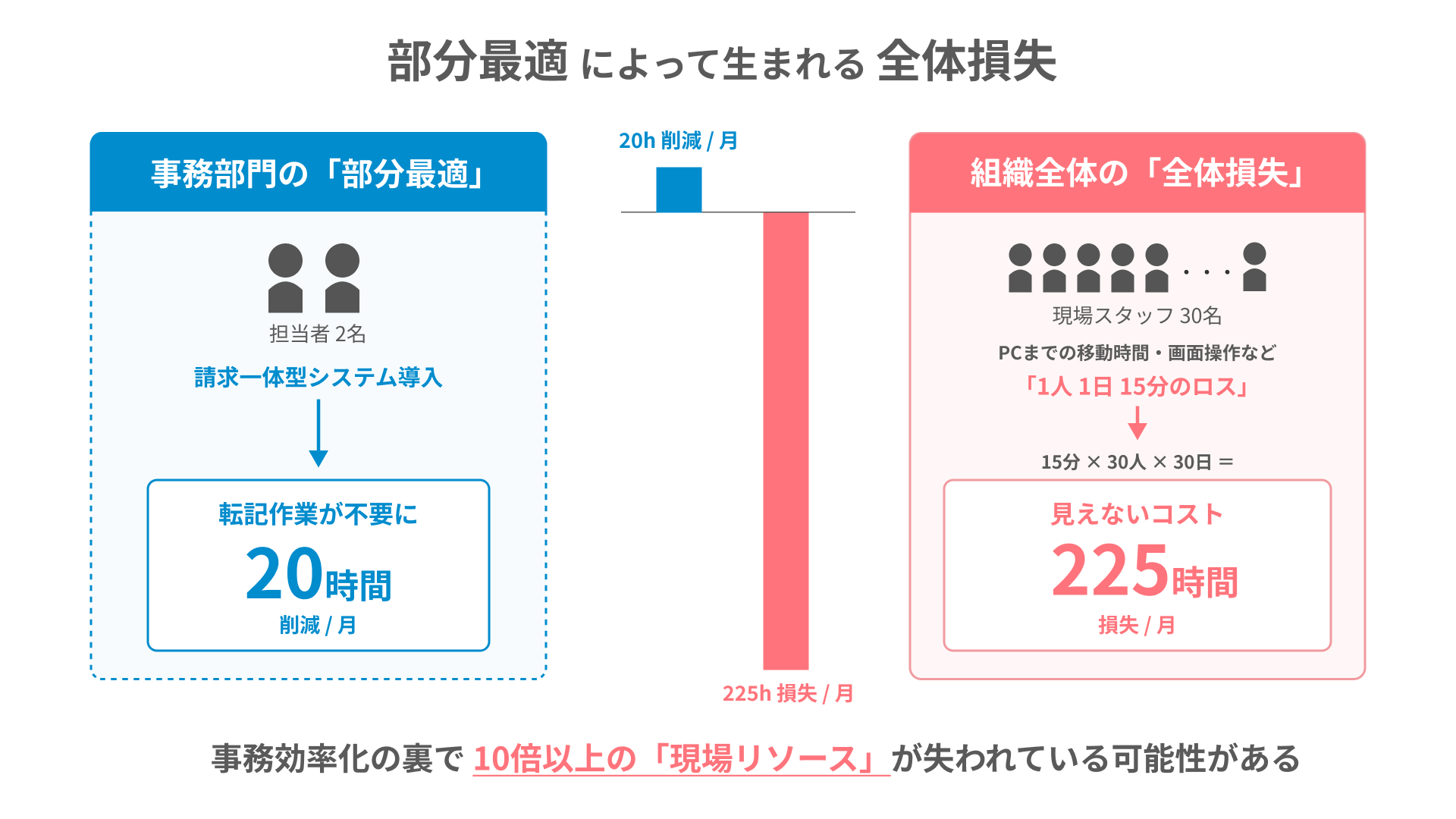

4. 「部分最適」が生み出す、見えにくい「全体損失」

ここで一度、組織全体のコストバランスという視点から考えてみましょう。

請求一体型システムによって、たとえば事務担当者2名が月初に行っていた転記作業が不要になったとします。

月あたり20時間の削減が実現できれば、これは確かに大きな成果です。

言い換えれば、事務部門における「部分最適」は達成されています。

では、その裏側で、日々システムを使い続ける現場スタッフ(例えば30名)には、何が起きているでしょうか。

- 記録や実績入力のたびに事務所のPCまで戻らなければならない運用

- 利用者情報や過去の記録を探すのに何度もページを移動する

- 入力ミスがあると差し戻しが発生し、二度手間になる心理的負担

こうした積み重ねによって、もし一人あたり毎日15分の「移動」「画面操作」「心理的負担」を含む見えないロスが発生しているとしたら。

15分 × 30人 × 30日 = 月225時間

事務部門で削減できた20時間と引き換えに、

現場では225時間分の人的リソースが失われている計算になります。

事務の効率化と引き換えに、現場の負担を招く。

それはもはや効率化ではなく、組織全体で見たときの「全体損失」と言えるのではないでしょうか。

あえて「請求機能を持たない」選択

ケアコラボが「C(Communication)」に特化する理由

ここまで見てきたように、「請求一体型」は管理・事務の視点では合理的である一方、現場の記録やコミュニケーションに歪みを生みやすいという課題を抱えています。

そこで私たちが提案したいのが、IT業界ではすでに一般的になりつつある

「ベスト・オブ・ブリード」という考え方です。

これは、すべてを一つのシステムで完結させるのではなく、各領域で最も強みを持つツールを組み合わせて使うという発想です。

「なんでもできる多機能ツール」は、一見便利に見えますが、実際にはどの機能も「そこそこ」に留まり、使い手に負荷を強いるケースも少なくありません。

請求計算や制度対応は「請求ソフトのプロ」に任せ、

日々のケア記録は「ケア記録のプロ」に委ねる。

それぞれの役割を明確に分け、データ連携によってつなぐほうが、

組織全体としてのパフォーマンスは高まると私たちは考えています。

ケアコラボが、あえて請求機能を持たない理由も、ここにあります。

請求のロジックや監査要件から距離を取ることで初めて、

記録は「証拠」ではなく、人と人をつなぐ情報として機能し始めます。

ICTの本来の力である C(Communication)

それを最大化することこそが、ケアコラボの設計思想であり、現場の力を引き出すための、私たちなりの答えなのです。

「請求と切り離しても、現場は本当に困らないのか?」

ここまで読んで、

「請求と完全に切り離してしまって、本当に現場は回るのか」

そう感じた方も少なくないかと思います。

結論から言えば、現場は困りません。

なぜなら、そもそも現場スタッフの仕事は「請求を成立させること」ではなく、

目の前の利用者様に、より良いケアを提供することだからです。

現場が日々必要としているのは、

- 利用者様の状態変化や気づきを残すこと

- 他のスタッフに状況を正確に伝えること

- 次のケア判断につなげること

これらはすべて、請求ロジックとは無関係に成立します。

むしろ、請求を前提としない記録環境のほうが、

「これは請求に必要か?」といった余計な迷いがなくなり、

純粋に伝えるための記録に集中できるようになります。

また、ケアコラボは請求とつながらない代わりに、

現場の記録体験そのものを、徹底的に磨き込んでいます。

入力のしやすさ、動線、記録を確認しやすい設計、それらはすべて、現場がストレスなく使い続けられることを最優先に設計されています。

結果として現場では、

- 記録にかかる時間が短くなる

- 記録を読んで会話が生まれる

といった変化が起きます。

重要なのは、請求と切り離すこと=請求を軽視することではないという点です。

請求は請求として、専門の仕組みと専門の担当者が責任を持って行う。

その前提があるからこそ、現場は本来の役割に集中できるのです。

請求と記録を同じシステムに押し込めることで生まれていた摩擦を解きほぐし、それぞれを「あるべき場所」に戻す。

その結果、現場はむしろ軽やかに、迷いなく動けるようになります。

ケアコラボが選んだのは、「すべてを一つにまとめる」ことではなく、

現場が困らない、むしろ力を発揮できる状態をつくることなのです。

では、管理者・経営者にとってはどうなのか?

管理者や請求担当者が、請求一体型を選びたくなる最大の理由。

それは理念でも理想でもなく、「とにかく転記作業をなくしたい」という切実な思いです。

現場の記録を回収し、内容を確認し、請求ソフトへ入力し直す。この作業が月初に集中し、

- 時間に追われる

- ミスが許されない

- 精神的な負担が大きい

こうした状況を経験してきたからこそ、「現場の入力=そのまま請求」という仕組みは、これ以上ない選択肢のように見えてきます。

転記がなくなれば、確かに請求担当者は楽になります。

ただし、ここで一つ冷静に考える必要があります。

「誰が、どこで楽をしているのか」という点です。

請求一体型が生み出す「楽さ」は、

請求担当者の転記作業を減らす代わりに、

現場に請求仕様の入力という負荷を移している側面があります。

現場が複雑な入力をこなし、「請求に通る形」で記録を整えてくれているからこそ、請求担当者は転記をしなくて済んでいる。

言い換えれば、請求業務の効率化の原資は、現場の負担なのです。

では、請求と切り離した場合、請求担当者は本当に苦しくなるのでしょうか。

答えは、必ずしもそうではありません。

多くの施設で「請求一体型でなければ回らない」と感じられてきた背景には、

「一つのシステムですべてを完結させる」という前提のもとで、 運用や業務フローが組み立てられてきた事情があります。

しかし実際には、請求担当者は請求専用のシステムを併用すればよいのです。

極端な話、エクセルや紙の運用であっても、請求業務そのものは成立します。

ここで重要なのは、請求業務の負担は、システムの有無よりも「サービス類型」と「業務フロー」に左右されるという点です。

たとえば、施設型サービスの場合、請求は基本的に「引き算」です。

月の利用日数や入院日数を確認し、必要な減算を行う。

このプロセス自体は、記録システムと直結していなくても、大きな負担にはなりません。

一方で、通所型や訪問型サービスでは、

提供したサービスを積み上げていく「足し算」の請求になります。

この場合、確かに情報量は増えますが、

そこで課題になるのは「どのシステムを使うか」ではなく「どのように業務を回しているか」です。

現場で何を、いつ、どの粒度で確認し、どの段階で請求担当者に情報が集約されるのか。

この業務フローが整理されていない状態で、システムだけを一体化しても、根本的な負担は解消されません。

むしろ、請求を前提に記録を縛ることで現場が疲弊し、記録の質が下がれば、請求担当者は「確認」「差し戻し」「例外対応」に追われることになります。

ここで活きてくるのが、ベスト・オブ・ブリードという考え方です。

請求は請求の仕組みで、記録は記録の仕組みで。

それぞれが自分の役割に集中し、業務フローでつなぐ。

この発想に立てば、「請求と切り離す=請求担当者が苦しくなる」ではなく、「役割を分けることで、全体が回りやすくなる」という見え方に変わってきます。

ケアコラボが記録に特化しているのは、請求を軽視しているからではありません。

請求をシステムで解決しようとしすぎないという、現場と管理の実態に即した選択なのです。

記録に特化したからこそ起きた現場の変化

ケアコラボは「請求機能と切り離し、記録とコミュニケーションに徹底的に向き合う」という思想から設計されていますが、それによって現場で想像以上の変化が生まれています。

具体的な導入事例を通じて、現場で実際に起こった変化を見ていきましょう。

記録は読むもの・活用するもの として意識が変わった(親愛会様)

こちらの法人様はケアコラボの導入を通じて、記録の捉え方が根本から変わりました。

- 量だけでなく質の高い記録が増えた

- 職員同士、事業所間の情報共有が自然に起きるようになった

- 申し送り時間が減り、直接的な支援時間が増えた

これらは、記録が日々のケアを改善し、支援に直結する情報源になったことを示しています。

記録はもはや請求のための情報ではなく、

支援の計画・実行・振り返りを支える「生きた情報」として活用されています。

記録が職員のモチベーション を高める(元気の里とかち様)

こちらの法人様では、記録が主に監査対応を目的として作成されており、現場のケア実践に十分に活かすことが難しい状況でした。

ケアコラボ導入後は、

- 写真や動画を気軽に添付できる

- 仲間や経営層からの反応が返ってくる

- ご家族からの感謝コメントが届く

といった変化によって、職員のモチベーションが大きく向上しました。

記録そのものが単なる義務ではなく、他者に伝わり、評価され、励みになる「価値ある行為」に変わったのです。

個別最適から「全体最適」へ。チームケアを変えるソフトの選び方

「入力が1分で終わる」「転記がゼロになる」。

こうした個人の作業時間を短縮する工夫は、確かに分かりやすく、導入効果も説明しやすいものです。

しかし、施設運営において本当に問うべきなのは、

その1分の短縮が、チーム全体にどのような変化をもたらすのか

という視点ではないでしょうか。

その記録は、次の職員の判断を助けているか。

申し送りや会議の質を高めているか。

職種や事業所を越えて、同じ利用者像を共有できているか。

重要なのは、「早く入力できるか」ではなく、

その記録によってチームの動きが良くなっているかという「全体最適」の観点です。

記録を、職員同士が同じ利用者像を描き、同じ方向を向いて支援するための土台にするには、

ソフトの機能比較以前に、評価軸そのものを変える必要があるのです。

もし貴施設が、

- 利用者様一人ひとりを、もっと深く理解したい

- 職員同士が自然に情報を共有できる現場にしたい

- 現場も管理も、結果として楽になる運営を目指したい

とお考えであれば、一度「請求機能は必須」という前提を外し、

いま一度、「記録は何のためにあるのか」を見つめ直してみてはいかがでしょうか。

記録の在り方を見直すことで、現場の負担軽減や連携の質の向上につながる可能性は十分にあります。

それは単に「業務が楽になる」という変化にとどまらず、「前向きな組織文化を育む」きっかけにもなり得るものです。

本記事が、その可能性について改めて考えていただく一助となれば幸いです。