シリーズ導入準備

障がい者福祉サービス事業所でのスマホの選び方ガイド

ケアコラボをご利用いただくためには、端末が欠かせません。特にスマホをご用意される障がい福祉サービス事業所のお客さまが多いのですが、実際に導入される際には「どの機種を何台、どうやって揃えればいい?」「費用をなるべく抑えたいのだけど、どうしたらいいの?」といったご相談も多くいただきます。

この記事では、障がい者福祉サービス事業所の皆さまがケアコラボをご利用いただく際の、最適なスマホの台数の考え方から、具体的な選び方のポイントやスマホの揃え方までを紹介します!

ケアコラボを使う上で必要なもの

ケアコラボを障がい者福祉サービス事業所でご利用いただくために必要なものは2つです。

- 端末: スマホまたはタブレット、パソコン※OSがサポート期間内のもの

- 通信環境: インターネットに接続できる環境

今回はこの2つについて、事業所の状況に合わせたおすすめの選び方をご紹介します。

最適なスマホの台数は?

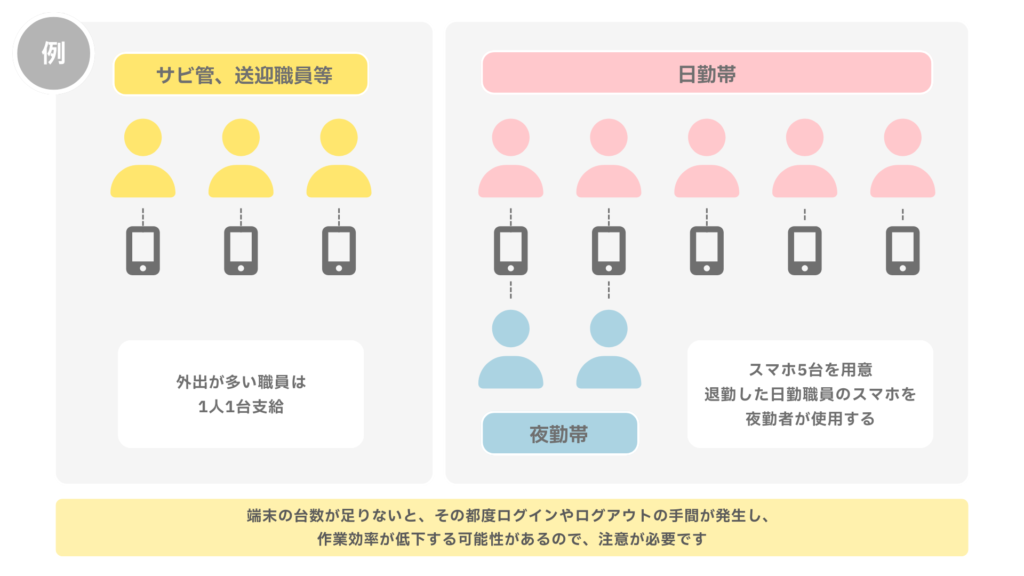

「スマホを何台用意すればいいか」は、ご提供のサービス種別や役職・働き方によって変わる可能性がありますが、おすすめは以下の通りです。

外出支援や送迎業務が多い職員、サービス管理責任者等

◆ 用意する台数:1人1台

スマホを外に持ち運んだり、ケアコラボを操作することが多い職員については、基本的に1人1台支給いただくと業務がスムーズになります。

現場支援員の方

◆ 用意する台数:日勤の最大人数分

現場支援員の方には1人1台支給するよりも、日勤の最大人数分を用意し、「出勤時にログイン→退勤時にログアウト」という運用をするのがおすすめです。これによって端末の台数を必要最低限に抑えることができます。

端末の台数が足りないと、情報の共有が滞ったり、記録に時間がかかったりすることがあります。最初は数台から開始したものの、結果として日勤の最大人数分の端末をそろえたという声もいただいています。

スマホ選びの3つのポイント

ポイント1:OS(iPhoneかAndroidか)を選ぶ

スマホは大きく分けるとApple社の「iPhone (iOS)」と、Google社が提供する「Android」の2種類があります。

| 比較ポイント | iPhone (iOS) | Android |

|---|---|---|

| 端末価格 | 高価なモデルが多い | 安価なモデルから高価なものまで選択肢が豊富 |

| 操作の統一性 | 全機種で操作が統一されており、職員への研修がしやすい | メーカー毎に操作感が若干異なるが、年代によっては普段から使い慣れた職員が多い場合もある |

| 耐久性 | 標準モデルは一般的。頑丈なケースでの保護があるとより安心 | 防水・防塵・耐衝撃に特化した「高耐久モデル」を選べる |

職員が普段から使っているスマホが、一番操作は慣れています。iPhoneユーザーが多い場合はiPhoneを、Androidユーザーが多い場合はAndroidを選択するのもおすすめです。

ポイント2:職員の「使いやすさ」を考える

記録は毎日するもの。職員全員がストレスなく使えることが大切です。

■ 画面の見やすさ

屋外活動時に太陽光の下でも画面が見やすいか、職員それぞれの視力に合わせて文字サイズを大きく変更できるかは、日々の使いやすさに直結します。

■ 操作性(入力のしやすさ・補助機能)

支援の合間に素早く記録できるよう、音声入力の精度や、ロック画面からすぐに起動できるカメラ性能は重要です。また、片手でも操作しやすい「片手モード」や、手袋をしたまま使える「手袋モード」なども、現場の小さなストレスを解消してくれる便利な機能です。

使い慣れた端末で記録ができるように、あえて私物のスマホ利用を許可しているユーザーさまもいらっしゃいます。

ポイント3:「コストパフォーマンス」を見極める

単に本体価格が安いだけでなく、「長く、安心して使えるか」という視点が重要です。

■ 耐久性

安価なスマホでも、日々の業務での落下や、衛生管理のためのアルコール消毒ですぐに故障しては、修理費や買い替えで結果的に高くつきます。防水・防塵性能や、耐衝撃性能に対応した機種を選ぶと、こうした「隠れたコスト」を抑えられます。

※レンタルの場合は、故障等の補償があります。詳しくは後述をご覧ください。

■ セキュリティ

ご利用者の大切な個人情報を守るため、セキュリティ機能は重要です。指紋認証などの生体認証や、OSのアップデートが長期間保証されている機種を選びましょう。

通信環境の種類:Wi-Fiとキャリア(SIM)、どう使い分ける?

スマホでケアコラボを使うにはインターネット接続が必須です。その方法には「Wi-Fi」と「キャリア(SIM)」の2種類があり、状況に応じて使い分けることをおすすめしています。

| 比較ポイント | Wi-Fi | キャリア(SIM) |

|---|---|---|

| 利用場所 | 施設内(Wi-Fiルーターの電波が届く範囲) | 施設内外問わず(キャリアの電波が届く場所ならどこでも) |

| 通信の安定性 | 比較的安定しているが、接続台数や場所により速度が落ちることも | 場所によって電波が弱くなることがあるが、送迎中や屋外活動中でも使える |

| コスト | 初期工事費+月額固定費。何台接続しても料金は同じ | 1台ごとに月額料金が発生することがほとんど |

| おすすめの使い方 | 【施設内での基本回線】施設内に業務用Wi-Fiを整備し、職員は主にWi-Fiで接続する | 【外出時のための保険】送迎や屋外活動、訪問支援など、施設外で活動する職員のスマホにのみSIMを契約する |

多くの事業所にとっておすすめなのは、事業所内に業務用Wi-Fiを整備し、外出が必要な一部の端末のみキャリア(SIM)契約をするハイブリッドな形です。これにより、月々の通信費を抑えながら、全ての職員が必要な時にスマホで記録を読んだり書いたりできる環境が整えられます。

どこで揃える?購入・レンタル・私物利用のメリット・デメリット

スマホを揃えるには、大きく分けて3つの方法があります。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 購入 |

・自法人の資産になる ・機種やプランを自由に選べる |

・初期費用が高い ・設定や管理に手間がかかる ・故障時の修理や代替機手配が自社負担 |

| レンタル |

・初期費用を大幅に抑えられる ・故障時に代替機がすぐ届く ・設定済みの状態で納品されるサービスもある(キッティングサービス) |

・自社の資産にはならない ・長期的には購入より総額が高くなる場合がある |

| 私物利用 (BYOD) |

・端末購入の費用がかからない |

・セキュリティリスクが高い ・端末の性能やOSがバラバラで管理が難しい場合がある |

2か月間の無料おためし期間中や、どんな端末(スマホ・タブレット・パソコン)がぴったりなのか、実際に運用してみないとわからない場合などで、私物のスマホから開始されるユーザーさまも多いです。

ケアコラボユーザーのスマホに関する生の声

ケアコラボユーザーの皆さまに、スマホに関するアンケート調査を実施しました。

回答結果は以下の記事にまとめていますので、よろしければご覧ください。

スマホ・タブレットのレンタル・販売・買取をおこなうBelong社と提携しています

中古スマホECを軸に、高品質のスマホの仕入れから販売まで、ワンストップで行っているBelong社と業務提携をしています。もしスマホやタブレットのレンタル・購入をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。