シリーズケアコラボの視点

介護福祉士科の専門学生52名の“リアルな声”から見る、新卒採用のヒント

こんにちは!ケアコラボの佐藤です。

ユーザーの皆さまの会話で、度々出てくる「人材」について。「人材定着」もそうですが、「新卒採用」を強化している法人さまも多くいると思います。

今回、福祉業界での就職を目指す介護福祉士科の専門学生52名を対象に、就職活動に関するアンケートを実施しました。新卒採用を進める上でのヒントになれば幸いです!

調査の背景

先日、東京都にある「東京福祉専門学校」さんにお邪魔し、ICTに関する授業をしました。私自身が卒業生ということもあり、(大変ありがたいことに)お声がけいただけるようになり、今年で3年目です。

本授業では、毎回一番最後にアンケートを取らせていただいています。

ユーザーの皆さまとお話をした際、採用を目的としたSNS運用のお話が出たことがあったため、今回は以下4つの質問をしました。

【 アンケート項目 】

- 就職先を検討する際、参考にする情報源は何ですか

- 就職先を検討する際、最も重視することは何ですか

- 就職を検討している(または検討していた)サービス区分は何ですか

- 3.を選んだ理由を教えてください

アンケート結果

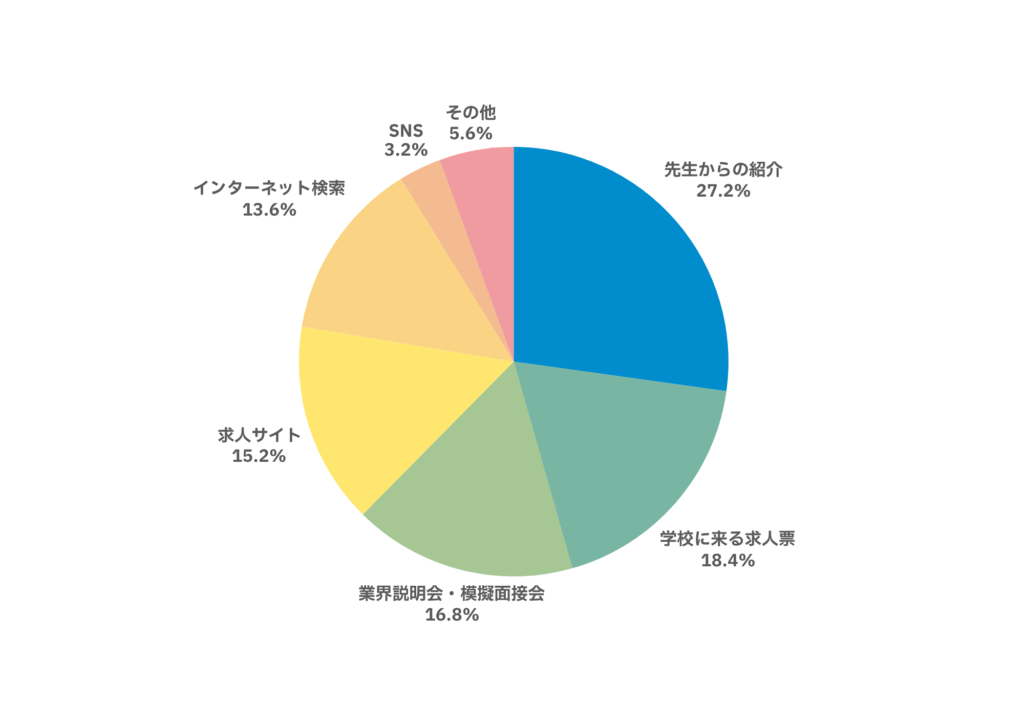

就職先を検討する際、参考にする情報源は何ですか(最大3つ)

就職活動で参考にしている情報源は、「先生からの紹介」(34票)が最も多く、次いで「学校に来る求人票」(23票)、「業界説明会・模擬面接会」(21票)と、学校経由の信頼性の高い情報が上位を占めました。

- 回答の割合

- 先生からの紹介: 27.2%(34票)

- 学校に来る求人票: 18.4%(23票)

- 業界説明会・模擬面接会: 16.8%(21票)

- 求人サイト: 15.2%(19票)

- インターネット検索: 13.6%(17票)

- SNS: 3.2%(4票)

- その他: 5.6%(7票)

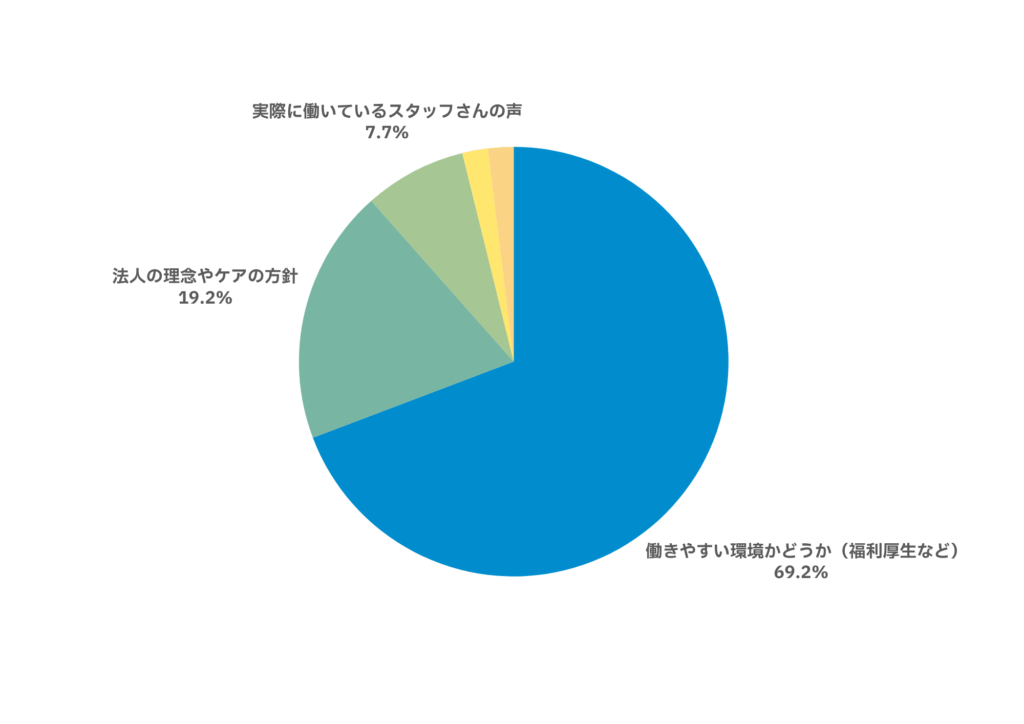

就職先を検討する際、最も重視することは何ですか

就職先選びで最も重視しているのは、「働きやすい環境かどうか(離職率が低い・福利厚生など)」で、全回答者の約7割を占める圧倒的な結果となりました。

- 回答の割合

- 働きやすい環境かどうか(離職率が低い・福利厚生など): 69.2%(36名)

- 法人の理念やケアの方針: 19.2%(10名)

- 実際に働いているスタッフさんの声: 7.7%(4名)

- 家から勤務しやすいかどうか: 1.9%(1名)

- ウェブサイトやSNSから感じる雰囲気: 1.9%(1名)

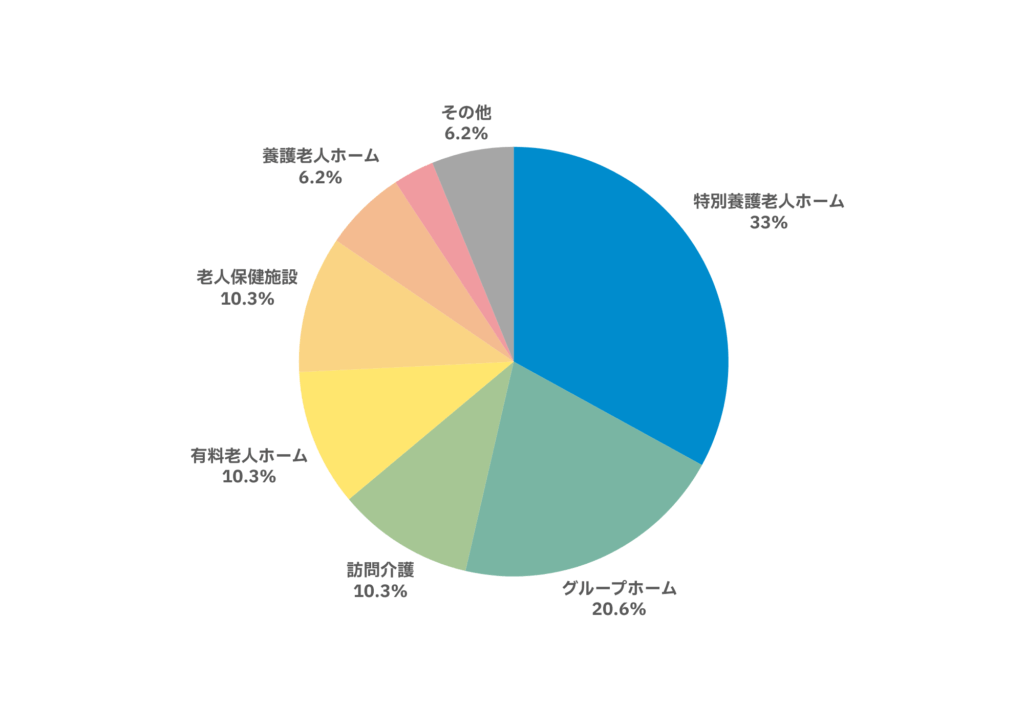

就職を検討している(または検討していた)サービス区分は何ですか(複数回答可)

検討している就職先(またはしていた※)としては「特別養護老人ホーム(特養)」が最も多く、回答者の半数以上が挙げています。次いで「グループホーム」が多く、高齢者介護分野の入所サービスが上位を占めました。

※既に就職先が決まっている学生もいるため

- 主な検討先:

- 特別養護老人ホーム:33.0% (32票)

- グループホーム: 20.6% (20票)

- 訪問介護: 10.3% (10票)

- 有料老人ホーム: 10.3% (10票)

- 老人保健施設: 10.3% (10票)

- 養護老人ホーム: 6.2% (6票)

- その他: 6.2% (6票)

- 小規模多機能: 3.1% (3票)

そのサービス区分を選んだ理由を教えてください

特別養護老人ホームは、看取りも行っているため最期までその利用者の人生を支えることができるためです。介護という仕事を一番経験できるのではないかと思いました。(特養)

特養は、多くのご利用者と関わり、介護技術を幅広く学べると思ったからです。老健は在宅復帰に向けたリハビリ支援に関われる点に魅力を感じました。グループホームは少人数でご利用者と密に関わり、認知症ケアを学びたいと思ったからです。(特養・老健・グループホーム)

アットホームな環境で働きたいと考えたためです。ご利用者の半数が自宅で暮らしたいという方が多いため、その気持ちを尊重したいと考えています。家にいるような気持ちで生活を送れるというのは、とても嬉しいことだと思います。(グループホーム・小多機)

グループホームに就職が決まったのですが、グループホームは地域密着型でご利用者の数も少ないので、一人一人に時間をかけて寄り添えるようなケアがやりたいと考え選びました。実習でグループホームに行ったときに、一緒に活動する機会が多くて楽しかったこともあります。

訪問介護は、将来的にやってみたいサービスで、ご利用者のお宅に訪問してよりリアルな生活の支援を行えるという事で、よりその方らしさを発揮できる支援だと思い、やってみたいと思っています。(グループホーム・訪問介護)

ご利用者個人との関わりを深め、コミュニケーションの技術を向上させたいと思ったからです。また、利用者様の生活について様々な職種で協力して考えていきたいと思ったからです。(訪問介護)

自分が介護の道を進んだ理由として、看取りを大事にしたいという考えがあったためです。そして、出来るなら施設ではなくご自宅で看取っていきたいと思っており、最終的には訪問介護の道に進みたいと考えています。しかし、訪問となると基本的に一人でケアを行うという事で自分の能力に不安があり、卒業後は一度施設系に就職したいと思いました。施設運用が一時的で、在宅復帰を目指す老健が良いのではないか考え、老健を希望しました。(老健)

障害者施設で色々な障害を持った方と関わりたいと思ったからです。(その他:障害者施設)

アンケート結果の考察

進みたい道は、「安心」の先にある

今回のアンケートによる最大の発見は、学生の約7割が就職先に「働きやすい環境」を最優先で求めている点でした。これは、特に留学生(全体の3分の2程)を含む多くの学生が、慣れない環境で介護福祉士としての道を出発するにあたり、長期的に安心して働ける環境を希望していることの表れかもしれません。

また、情報収集を「学校」や「先生」といったルートを信頼する理由も、この「安心・安全性」を裏付けているのでは、と感じました。

「ここで、こんなケアがしたい」という明確な目的意識

一方で、この安定志向は、決して仕事に対する意欲の低さを示すものではないこともわかりました。

学生たちは安定した環境の中で、自分たちの専門性をどう高めていくか、というビジョンを持っていることがわかりました。「まずは様々な介護技術を学びたいので特養」「一人ひとりに寄り添ったケアを実践したいのでグループホーム」といった選択理由に見られるように、学生たちが単に就職先を探すのではなく、「なりたい自分・やりたいケア」に基づいて働く場所を選択しているということがわかりました。

採用の鍵は、「安心して成長できる環境」を伝えること

以上のことから、新卒の採用においては「安心して、着実に専門性を高められる環境」が求められるということ、そしてそれを学生が信頼する媒体を通じて提示することが効果的となることがわかりました。

- ICT化の推進や低い離職率といった、「働きやすさ」の証明

- その安定した環境の上で、どのようなスキルが身につくのかを共有すること

- 学生の「やりたいケア」につながる、法人のビジョンを共有すること

この3つを、学生に最も近い場所へ届けていくことが、専門性の高い意欲的な学生たちと出会いにつながるのではと感じました。

学生の皆さまとお会いして

早いもので3回目の授業となりますが、毎年新たな発見があり、私たち自身もとても学び深い機会をいただいています。特に今年は、昨年(2024年)よりも外国人留学生の割合が多かったのですが、異国の地でも「なりたい自分」「やりたいケア」に対する想いをしっかり持っている学生が本当に多かったです。そんな想いに溢れた学生たちが、これからの日本の福祉業界の担い手になってくれることに、心から感謝しています。同時に、福祉事業所はそんな学生たちを受け入れる体制を整えていく必要もあると感じました(言語や環境など)。

留学生の多くが東南アジアからの学生かと思いますが、東南アジアの高齢化もきっとこれから。その時に、日本で学んだ知識と技術が母国でも役に立ち、国の未来を引っ張っていくリーダーになっていくのだなと強く感じています。

私は今回が初めての学校訪問・講義のお手伝いでしたが、学生たちが真剣に授業を受ける姿や、私たちと一緒に行ったロールプレイングでの活発なやり取りを見て、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。自分の子どもと同年代の皆さんが、真摯に将来と向き合う姿は、ケアコラボの一スタッフとしてだけでなく、一人の親としても応援したい気持ちでいっぱいになりました。

この講義で伝えたかった、記録の情報共有がナレッジ(知識・知恵)の共有としていかに重要かという点が、これから社会へ旅立つ皆さんの就職先で少しでも活かされるヒントとなれば幸いです。貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。

ご協力いただいた学生の皆さま、本当にありがとうございました!

関連記事

★ICT導入は人材採用にもつながる – 10人中9人が「導入している」を検討条件に

★「どうしてもここで働きたい」 その思いを生み出す人材採用とは